编者按:77、78级:这是一个大多数都经历过底层生活淬炼的群体,这是一个历经艰辛终于得到改变命运机会的幸运的群体,这是一个经历了最激烈的高考竞争后脱颖而出的群体。他们几乎每个人都可以说出自己独特的高考故事。

77 级与 78 级的考生们面临的困难,今天的考生已无法想象。

1977 年的招生中,颇有一些人因为家庭或社会关系方面的原因,遭受不公平的待遇,成绩虽好,却未被录取。面对挫折,这些考生并未消沉自弃,而是努力振作,于次年再赴考场,终于改变了命运。

这个群体大多出生于20世纪50年代,当他们走进小学,中学,准备接受完整、正规的基础教育时,“文革”的浊流正席卷全国。小学与中学均停课,后来虽“复课闹革命”,仍然找不到一间安静的课堂。伴随他们中大多数人本该读书求学、滋养身心的人生最宝贵阶段的,却是无学可上,无书可读,到处造反,一反常态的局面。

他们在乡村僻壤,田间地头,工厂角落,寻找一切可能的机会和时间,运用各种难以想象的方式,取得书籍,找到老师,独自苦想,相互切磋。因此,一旦恢复高考,他们就能在激烈的竞争中脱颖而出。

——严云受(曾任安徽师范大学副校长、安徽省新闻出版局副局长、安徽省人民政府参事室参事)

1966年“五一六通知”后“文革”开始,我当时是一名小学三年级的学生。到了8月份全国大中学校红卫兵大串联时,学校就已经停课闹革命了。我也想跟着大哥哥、大姐姐们串联去北京,见见敬爱的毛主席,可一是家里不同意,二是别人嫌我太小不愿带,让我这名红小兵十分郁闷。就在此时,一个偶然的机会,让我拥有了一把学校图书馆的钥匙,这下我虽无课可上,却有书可读,实在是件高兴的事情。

——罗刚(1956年出生。安徽省政协机关报 《江淮时报》 原副总编辑)

那时候,我们大队只有在山上的小队有小水电站,可以发点电,照明还不能保障,遇到无水时节,便只能点煤油灯或者松明子。当时煤油还是计划供应,指标用完了,不知从哪儿弄来了柴油,每天晚上,鼻孔里都是黑的。一开始复习时,听说初中生只能考中专,没办法,只能看数理化的课本,等到去县里登记报名,知道不受限制时,就立马报了大学文科考试。

——江舒(1959年出生。任职于六安市党史研究室)

几个月的复习时间飞快过去了,我再次参加高考,这是全国首次统考。我充满自信平静地进入考场。监考教师们对我们这些大龄社会考生充满同情,也很感兴趣,一位女教师不时走到我身边,看着我飞快地答题,流露出赞许的目光,我知道,我不会考得太差。

在同一教室,我遇到我哥哥的一个同学,他是“文革”前的“老三届”学生,我最后一次见到他时,是在批斗会场,他胸前戴着“现行反革命分子”的大牌子,被人按着头押上批判台。看来,到我们这一届,不唯成分、择优录取的政策算是真正实施了。

——李向荣(1954年出生。曾任教育厅高教处处长、安徽电大副校长)

录取通知书来了以后,我父亲急得直转:“你怎么考上了?你怎么考上了?”他急的是我一旦上大学,家里每年就少了365个工分。一大家子三代十几口人呢。大概半个月后,他终于叹口气:“你书念得太少了,考上了你就去念吧。”直到大约六七年后,农村土地承包到户,渔业大队没有土地,以前任由捕鱼的水面被各地政府实施管辖,捕捞费大大超过渔获,村里许多人家几乎揭不开锅,父亲才开始感叹,发现当年让我去读大学的决定是多么英明。

——沈天鸿(1959年出生。安徽省作家协会副主席)

在厂里当车工,车床必须转起来,一点剩余时间也没有,晚上回家必须服侍妈妈,天天忙到9点钟,才能坐下来复习。天又热,我总是打一盆凉水,一手拿芭蕉扇,一手拿笔,赤膊上阵。又没有教科书,我已经高中毕业13年了,自己也没想到还有机会上学,所有当年的教科书都送到废品站去了。

考试顺利过关。过了一段时间,成绩下来了,我考了 437.25 分,其中数学是 100 分,是安庆地区的第一名。这个成绩在当时的安庆轰动了,一起参加考试的考生,尤其是老一中的学生都喊我“文魁”。市手工业局也很兴奋,整个大安庆地区包括八个县的第一名出在手工业局,为他们长了脸。

我就这样以 31 岁的高龄进了大学。

——孙维城(1947年出生。安庆师范学院中文系教授。曾任安庆师范学院文学院院长、古籍整理研究所所长)

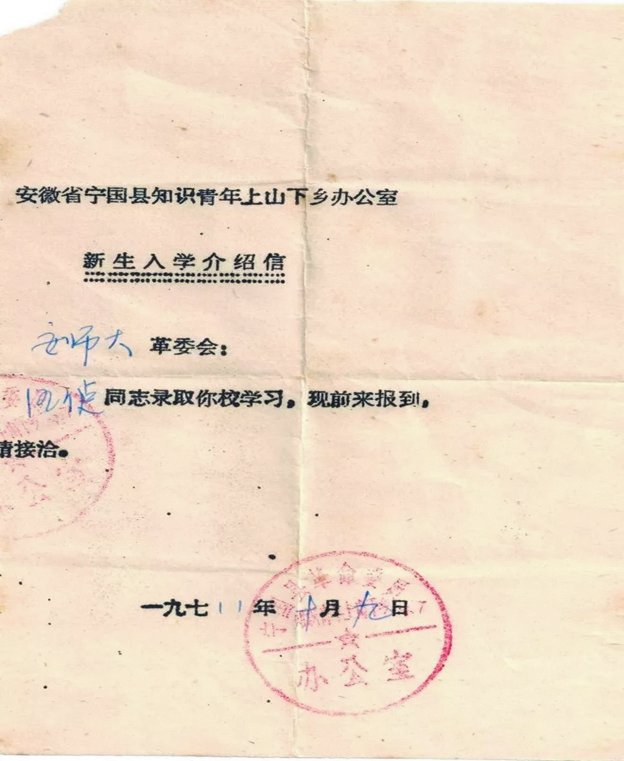

录取通知书是在10月2日寄到工厂的。那天工厂放假,适值我和师傅在传达室值班。上午11时左右,邮递员送来一封挂号信,上面赫然写着我的名字。我一时愣在那里,性急的师傅一把拿了过来撕开,抽出邮件,看后高兴得大叫:“取了取了,你录取在安徽师范大学!”

高考的恢复,改变了一代人的命运。对于整个国家来说,那次高考的意义更是非同寻常——意味着世界上人口最多的国家,从此回到常识,回归理性。于是就有了恢复常识后的40年的沧桑巨变。

——吴功华(1953年出生。曾任安庆市教育局副局长,现为安庆师范大学兼职教授)

1977 年首次招生时,我就以滁县地区文科第一名的成绩被南开大学外语系录取,结果因为自己是 68 届高中毕业生,而被刷了下来。半年后我再次参加高考,又以语文单科总分全省第一的成绩考入安徽师范大学。我也不知道是因为语文总分考第一而喜欢上了语言,还是因为喜欢语言而使语文成绩两次都考了第一。

总之,从那时候起,我喜欢上了语言。语言在我心目中已经成为了一门艺术。

——张晓陵(1949年出生。南京大学法学院副教授,曾任江苏钟山明镜律师事务所副主任,曾被誉为“中国刑辨第一人”。)

我的四次高考,分别经历了 1970年极左思潮下不用考试的推荐入学;1973 年在周恩来总理努力下举行的文化课高考;1977 年“文革”后由邓小平决策的招生考试;1978 年“老三届”得以最后一次参加的高考。我常向同事自诩:“四次高考代表了从 ‘文革’、极左思潮到 ‘文革’后拨乱反正期间高考形式变迁的缩影。”

历 次 高 考 导 致 的“沉 郁 顿 挫”使 我 心 理 备 受 折 磨,也 使 思 想 方法、人生理念诸方面获得了新的认识和提高。高考直接影响的是一个个人生,而作为教育领域内的社会 事 件,背 后 牵 涉 的 则 是 时 局 国运。

——鄢化志(1949 年出生。宿州学院教务处副处长、图书馆馆长,教授。曾获曾宪梓教育基金会高专院校教师奖)

一十年文革后,高考始重开。一著枰中落,万千学子来!

二血统无荣贱,公平试卷前。东风初解冻,百卉一时鲜。

三学业荒芜久,蹉跎岁月多。名题金榜日,洒泪作滂沱。

四负笈赭山下,相逢大江东。常怀家国念,学海挂风篷。

五焦大三旬老,阿红二八妍。分明人两代,端的又同年。

——杨屹(1948年出生。历任安徽省文联副主席、党组书记、书记处第一书记)